山楂糕、枣泥饼、酸奶冰棍 ——微信公众号【马前卒工作室】

数据说话:

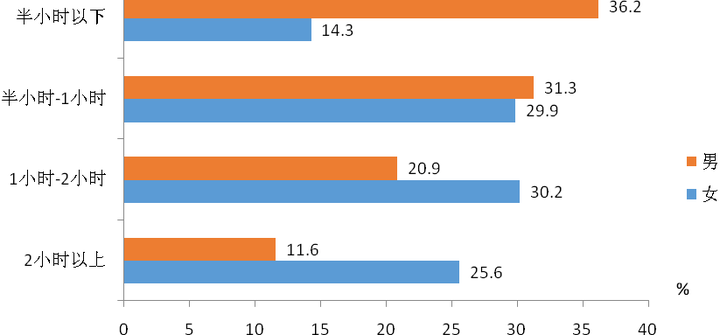

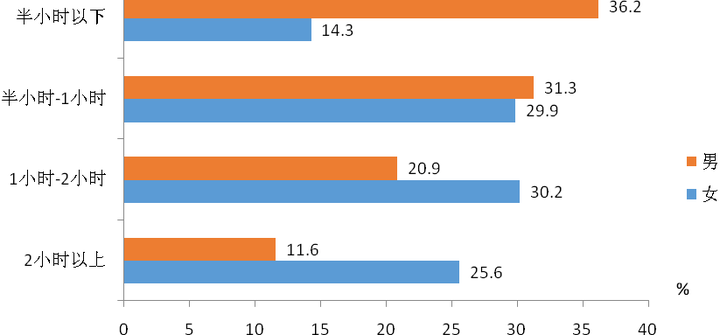

首先,上海男人做饭,做家务的比例并未超过上海女性。我记得前些年有过社会调查,上海超过60%的家庭依然由女性主导家务劳动,即从绝对值上说,上海男人并不比女性更善于做饭。这个格局到2016年依然没有改变:上海妇女社会地位调查 2016

其次,必须承认上海男人做饭、操持家务的比例远远高于中国其他地区的男性,这个差异在80年代-21世纪初尤为显著,让其他地区的男性产生了“上海小男人会做饭”的印象。即这个概念源于相对差异,而不是绝对的比例。

为何会有这样一个相对差异呢?因为在很长时间内,上海是中国唯一充分工业化的省级单位,产业门类齐全,技术工种多,提供了许多对体力要求不大的就业选择(纺织女工、仪表装配员)。所以绝大多数上海女性也有了稳定的工作,能赶上工业时代的平均生产率,赚到工业社会的月薪。在家庭内部分工上,这意味着上海夫妻任何一方承担家务劳动,潜在的经济损失(加班赚钱)是差不多的,丈夫不再有免于家务劳动的特权,被迫去学习做饭扫地洗衣服。而在同期的其他地区,即便进入了工业化时代,也是男人优先获得职位,女人继续从事农副业劳动或是当纯粹的家庭妇女,自然女性的家务劳动时间明显比男性多。

观察 | 上海“小男人”是何时出现的?

其次,女性有稳定的工作,尤其是在结婚前就有了稳定的工作,就能作为一个独立的个体去进入婚恋市场,去落实婚姻法规定的男女平等和婚姻自由。从婚姻的一开始,男性就没有绝对的主导权,女性对于不满意的婚姻也有了离婚的自由,不至于担心离婚后的生计。所以,男尊女卑的文化在婚姻里找不到物质基础,无论多么根深蒂固,也必然会迅速崩塌。

啊,上海男人!

直到今天,上海女性依然拥有超出全国的独立地位:

经济越独立,沪女性幸福感越高

当然,男尊女卑的文化流传了几千年,在工业时代初期还有所增强(大多数新增职位被男性占据),不是那么容易消失的,起码在第一代工业化人口中间会保留很久。比如说1958年有一部小说《上海的早晨》,是后来的文化部副部长周而复写的,描写了新中国第一代女工的生活。里面一个女主角汤阿英,因为工作积极,收入和政治地位都步步提高,结果同为工人的丈夫和婆婆反而不高兴;

对于出生于旧时代的人来说,观念已经开始定型,新的经济格局并不能完全改变思想。必须要等到这一代人退休,生在工业社会的一代新人长大成人、结婚生子,新的生活方式才会确立。上海市区在50-60年代基本完成了工业化,到了80年代-90年代,上海已经不是全国唯一的工业化都市,但依然是是市民普遍具有工业化意识的唯一城市。虽然上海家庭还没有达到完全的男女平等,但在其他城市的男人眼中已经足够“另类”了,所以才会产生上海男人“怕老婆”、“喜欢做家务”的印象——这正是鲁迅为之呐喊、为之战斗的新社会文化之一。

娜拉出走之后——鲁迅

此外,上海不仅是中国最早的工业都市,也是中国最早建立现代市政体系,以警察维护治安的社会,最先淘汰了日常生活中的暴力潜规则。租界时代,黄金荣这种人还能身兼巡捕房高级警官和黑社会头子,到了1949年之后,黑社会永久性消失了,上海市民的重大矛盾基本交由警察处理。警察和工人纠察队(70年代的武装辅警)全面覆盖的日常生活传递到第二代,结果就是上海人习惯于有事找警察,有麻烦找法院,而不是先动手。这也在一定程度上也塑造了上海“小男人”的形象。

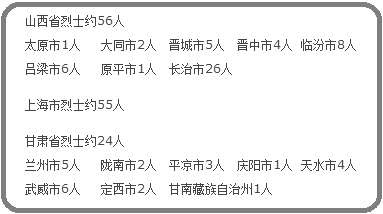

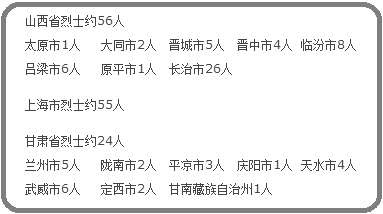

实际情况如何呢?事实证明,在政府允许使用暴力的地方,上海青年并不比其他地区的同龄人更畏惧战斗。查阅对越作战烈士名录,800万人口的上海有55名烈士,和山西省相当,超过北京天津之和的两倍,约为江苏省的7分之1(人口比例更低)。

保卫祖国南疆牺牲的全国各籍贯省市牺牲人数

80年代,北方士兵多被派往中苏边境驻防,南方省市参与越南战事的比例更高一些。但按总人口算牺牲率,上海的烈士比率高于江苏、浙江2个邻省,证明上海士兵在军队中的表现不差。这正是商鞅变法所追求的终极目标:

总之,上海的“小男人”形象是发达工业社会的产物。现在中国绝大多数劳动力已经被卷入工业化社会,等到我们这一代人的子女长大成人,估计上海男人的生活方式就没那么特别了。当然,工商业发达不是男女平等的全部条件。新中国努力摧毁旧时代文化糟粕,鼓励男女平权也是重要的男女平等因素。韩国和台湾的工业化水平也还可以,妇女权益相对上海却差得多:

女星为什么好多都是生双胞胎? - 马前卒的回答

当前中国社会的男女平等状况堪忧吗? - 马前卒的回答

但无论如何,韩国有了女总统,国民党有了女主席(昨天),这也是明显的进步。工业化社会只要持续发展,迟早会把所有劳动力卷入社会化大生产。在资本牟利的动机面前,文化早晚拦不住妇女参与经济活动,这正是资本主义相对封建主义进步的地方。

首先,上海男人做饭,做家务的比例并未超过上海女性。我记得前些年有过社会调查,上海超过60%的家庭依然由女性主导家务劳动,即从绝对值上说,上海男人并不比女性更善于做饭。这个格局到2016年依然没有改变:上海妇女社会地位调查 2016

其次,必须承认上海男人做饭、操持家务的比例远远高于中国其他地区的男性,这个差异在80年代-21世纪初尤为显著,让其他地区的男性产生了“上海小男人会做饭”的印象。即这个概念源于相对差异,而不是绝对的比例。

为何会有这样一个相对差异呢?因为在很长时间内,上海是中国唯一充分工业化的省级单位,产业门类齐全,技术工种多,提供了许多对体力要求不大的就业选择(纺织女工、仪表装配员)。所以绝大多数上海女性也有了稳定的工作,能赶上工业时代的平均生产率,赚到工业社会的月薪。在家庭内部分工上,这意味着上海夫妻任何一方承担家务劳动,潜在的经济损失(加班赚钱)是差不多的,丈夫不再有免于家务劳动的特权,被迫去学习做饭扫地洗衣服。而在同期的其他地区,即便进入了工业化时代,也是男人优先获得职位,女人继续从事农副业劳动或是当纯粹的家庭妇女,自然女性的家务劳动时间明显比男性多。

观察 | 上海“小男人”是何时出现的?

1949年,上海约有200万女性居民,其中仅17000人为工厂女工,而家庭妇女的数量则占120万。但是在随后的3年中,走进工厂、学校、医院、政府部门等处工作的女性多了4万多人。到1958年,在职女性人数已经达到约25万。另外,大约50万曾经的家庭主妇也开始参加工厂劳动,如成为针织厂女工等。

其次,女性有稳定的工作,尤其是在结婚前就有了稳定的工作,就能作为一个独立的个体去进入婚恋市场,去落实婚姻法规定的男女平等和婚姻自由。从婚姻的一开始,男性就没有绝对的主导权,女性对于不满意的婚姻也有了离婚的自由,不至于担心离婚后的生计。所以,男尊女卑的文化在婚姻里找不到物质基础,无论多么根深蒂固,也必然会迅速崩塌。

啊,上海男人!

前不久,上海曾有统计说上海妇女有60%占据家中的主导地位,上海女性的平均工资在全国仅低于广东肇庆。在被调查的妇女中有66.6%的人认为“男女平等”,19.4%的人则认为“女性更优越”。这种比例比全国平均数分别高出7.6与2.14个百分点。上海妇女对自己的家庭地位高度满意,其满意的程度从国际上比较也仅次于瑞典,高于法、英、美等国。同期的一则调查表明:上海女子对男子的心理需求处在两难境地之中,“既能主内,又能主外,事业家庭两不误”。

直到今天,上海女性依然拥有超出全国的独立地位:

经济越独立,沪女性幸福感越高

在调查中,余玉花等人发现一个有趣的现象,即一方面上海女性物质条件幸福指数不高。但另一方面,经济独立是上海女性物质条件幸福感的主要来源,经济越独立女性的幸福感越高。调查显示,上海女性的物质条件幸福指数为3.21,低于幸福总指数3.54。上海女性对个人收入满意度低,为3.05,不满意率达25.3%。收入影响消费能力,女性个人消费能力得分为3.07,不满意率高达26.1%。家庭物质条件得分为3.17,不满意率也达到了20.5%。上海女性当前居住条件的满意度为3.21;居住条件不满意率(22.5%),好于个人收入(25.3%)与消费能力(26.1%)。与此同时,经济独立是上海女性物质条件幸福感的主要来源。但经济独立在不同职业与居住区域存在差异:管理人员、专业技术人员和私营企业主女性的经济独立性较高,分别是4.02、3.89和3.88;农民(2.85)和家庭主妇(2.91)经济独立性最低(学生除外);管理人员比农民高1.17,差距悬殊。

当然,男尊女卑的文化流传了几千年,在工业时代初期还有所增强(大多数新增职位被男性占据),不是那么容易消失的,起码在第一代工业化人口中间会保留很久。比如说1958年有一部小说《上海的早晨》,是后来的文化部副部长周而复写的,描写了新中国第一代女工的生活。里面一个女主角汤阿英,因为工作积极,收入和政治地位都步步提高,结果同为工人的丈夫和婆婆反而不高兴;

“学海你听听,这像是儿媳妇对婆婆说话的口气吗?没高没低,我看,要和我平起平坐了。学海,你怎么也不管教管教她?”

“阿英,我问你,你是不是我们张家的人?”巧珠奶奶愤愤不平地说。

“我怎么不是张家的人?”

“你既是张家的人,这样大的事体为啥不告诉我?”“入党是我个人的事。我打了报告,也不晓得够不够条件,区委没有批准,怎么对你说呢!今天党支部才通知我批准了。

对于出生于旧时代的人来说,观念已经开始定型,新的经济格局并不能完全改变思想。必须要等到这一代人退休,生在工业社会的一代新人长大成人、结婚生子,新的生活方式才会确立。上海市区在50-60年代基本完成了工业化,到了80年代-90年代,上海已经不是全国唯一的工业化都市,但依然是是市民普遍具有工业化意识的唯一城市。虽然上海家庭还没有达到完全的男女平等,但在其他城市的男人眼中已经足够“另类”了,所以才会产生上海男人“怕老婆”、“喜欢做家务”的印象——这正是鲁迅为之呐喊、为之战斗的新社会文化之一。

娜拉出走之后——鲁迅

娜拉既然醒了,是很不容易回到梦境的。因此只得走;可是走了以后,有时却也免不掉堕落或回来。否则,就得问:她除了觉醒的心以外,还带了什么去?倘只有一条像诸君一样的紫红的绒绳的围巾,那可是无论宽到二尺或三尺,也完全不中用。她还须更富有,提包里有准备,直白地说,就是要有钱。

……自由固不是前所能买到的,但能够为钱而卖掉。人类有一个大缺点,就是常常要饥饿。为补救这缺点起见,为准备不做傀儡起见,在目下的社会里,经济权就见得最要紧了。第一,在家应该先获得男女平均的分配;第二,在社会应该获得男女相等的势力。可惜我不知道这权柄如何取得,单知道仍然要战斗;或者也许比要求参政权更要用剧烈的战斗。

……世间有一种无赖精神,那要义就是韧性。听说拳匪乱后,天津的青皮,就是所谓无赖者很跋扈,譬如给人搬一件行李,他就要两元,对他说这行李小,他说要两元,对他说道路近,他说要两元,对他说不要搬了,他说也仍然要两元。青皮固然是不足为法的,而那韧性却大可以佩服。要求经济权也一样,有人说这事情太陈腐了,就答道要经济权;说是太卑鄙了,就答道要经济权;说是经济制度就要改变了,用不着再操心,也仍然答道要经济权。

其实,在现在,一个娜拉的出走,或者也许不至于感到困难的,因为这人物很特别,举动也新鲜,能得到若干人们的同情,帮助着生活。生活在人们的同情之下,已经是不自由了,然而倘有一百个娜拉出走,便连同情也减少,有一千一万个出走,就得到厌恶了,断不如自己握着经济权之为可靠。

在经济方面得到自由,就不是傀儡了么?也还是傀儡。无非被人所牵的事可以减少,而自己能牵的傀儡可以增多罢了。因为在现在的社会里,不但女人常作男人的傀儡,就是男人和男人,女人和女人,也相互地作傀儡,男人也常作女人的傀儡,这决不是几个女人取得经济权所能救的。担人不能饿着静候理想世界的到来,至少也得留一点残喘,正如涸辙之鲋,急谋升斗之水一样,就要这较为切近的经济权,一面再想别的法。

此外,上海不仅是中国最早的工业都市,也是中国最早建立现代市政体系,以警察维护治安的社会,最先淘汰了日常生活中的暴力潜规则。租界时代,黄金荣这种人还能身兼巡捕房高级警官和黑社会头子,到了1949年之后,黑社会永久性消失了,上海市民的重大矛盾基本交由警察处理。警察和工人纠察队(70年代的武装辅警)全面覆盖的日常生活传递到第二代,结果就是上海人习惯于有事找警察,有麻烦找法院,而不是先动手。这也在一定程度上也塑造了上海“小男人”的形象。

实际情况如何呢?事实证明,在政府允许使用暴力的地方,上海青年并不比其他地区的同龄人更畏惧战斗。查阅对越作战烈士名录,800万人口的上海有55名烈士,和山西省相当,超过北京天津之和的两倍,约为江苏省的7分之1(人口比例更低)。

保卫祖国南疆牺牲的全国各籍贯省市牺牲人数

80年代,北方士兵多被派往中苏边境驻防,南方省市参与越南战事的比例更高一些。但按总人口算牺牲率,上海的烈士比率高于江苏、浙江2个邻省,证明上海士兵在军队中的表现不差。这正是商鞅变法所追求的终极目标:

“勇于公战,怯于私斗”。

总之,上海的“小男人”形象是发达工业社会的产物。现在中国绝大多数劳动力已经被卷入工业化社会,等到我们这一代人的子女长大成人,估计上海男人的生活方式就没那么特别了。当然,工商业发达不是男女平等的全部条件。新中国努力摧毁旧时代文化糟粕,鼓励男女平权也是重要的男女平等因素。韩国和台湾的工业化水平也还可以,妇女权益相对上海却差得多:

女星为什么好多都是生双胞胎? - 马前卒的回答

当前中国社会的男女平等状况堪忧吗? - 马前卒的回答

但无论如何,韩国有了女总统,国民党有了女主席(昨天),这也是明显的进步。工业化社会只要持续发展,迟早会把所有劳动力卷入社会化大生产。在资本牟利的动机面前,文化早晚拦不住妇女参与经济活动,这正是资本主义相对封建主义进步的地方。

沒有留言:

張貼留言

留下你的想法